Nesta quarta feira pré feriado, a

coluna “História e Outros Assuntos”, do Mestre em História Fabrício Gomes, analisa o conceito de democracia na ditadura militar brasileira a partir das considerações do professor Daniel Aarão Reis.

O colunista, a propósito, é autor do livro “Sob a sombra das Palmeiras: o ISEB, os militares e a imprensa (1955-1964)”, que pretendo resenhar proximamente e que pode ser comprado aqui.

Ditadura, história, memória e o conceito polissêmico de “Democracia”

Na quinta-feira (08/11/2012) tivemos mais um debate sobre a ditadura, desta vez com Daniel Aarão Reis, professor titular de História Contemporânea da UFF e doutor em História pela USP, que levou o tema “Ditadura, história e memória” à discussão com o público – que lotou o auditório da Livraria da Travessa, no Shopping Leblon.

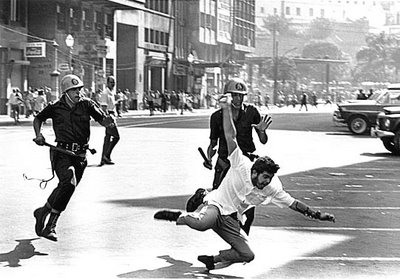

Em certa altura o debate esquentou e aconteceram acaloradas argumentações por parte de algumas pessoas – o que é normal, em se tratando desse tema. Tradicionalmente suscita polêmicas tanto entre aqueles que são interessados pelo assunto, como também por quem vivenciou intensamente o período do regime de exceção – a favor ou contra a ditadura.

Para Daniel Aarão, em tempos de Comissão da Verdade, quando após mais de 30 anos do início do recrudescimento da democracia, é importante não somente que os “esqueletos” saiam dos armários, como também seja analisada e discutida a memória que a sociedade brasileira elaborou sobre a ditadura – idéia já levantada pelo próprio professor no livro “Ditadura militar, esquerdas e sociedade”, de sua autoria.

Entretanto, ele próprio admite que o termo “ditadura militar”, atualmente, é ultrapassado, já que pesquisas no campo da história apresentam comprovações de que a sociedade civil – ou pelo menos órgãos civis importantes – como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), entre outras – também estiveram ao lado dos militares na guerra contra aquilo que chamavam de “subversão”.

Nota do autor: na verdade, naqueles tempos de Guerra Fria, com a bipolarização entre duas potências mundiais, bastava ser nacionalista para ser chamado de comunista.

Diferente do que falou o ex-guerrilheiro Carlos Eugênio Paz (“Clemente”) no mesmo ciclo de debates, Daniel Aarão não considera que a Associação Brasileira de Imprensa deva ser incluída nesse rol. Para ele, esta teve um papel ambivalente de participação: ora apoiando, ora lutando contra a ditadura. Por isso, Daniel Aarão ressalta que, se pudesse, mudaria o nome do livro para “Ditadura civil-militar, esquerdas e sociedade”.

Ao definirmos o período apenas como “ditadura militar” (saturado de memória, que fique bem claro) deixamos de lado importantes segmentos e instituições civis daquele período. Afinal, como se portavam essas pessoas? E ao definirmos como “ditadura civil-militar”, não subestimamos o protagonismo militar

Um claro exemplo da participação civil foram as ‘Marchas da Família com Deus pela Liberdade’, que arrastaram um número estimado de quinhentas mil a um milhão de pessoas, em média – nas grandes cidades e cidades de médio porte.

Marchas que tiveram início em 19 de março de 1964 – dia 19 de março, dia de São José, padroeiro da família, em São Paulo, numa clara resposta ao emblemático comício da Central do Brasil realizado em 13 de março daquele ano. Um momento importante da nossa história contemporânea brasileira, muito pouco estudado, que carece de publicações que analisem os episódios.

Nota do autor: há um importante trabalho escrito sobre o tema: a dissertação de mestrado em História Social “As marchas da família com Deus pela liberdade e o golpe militar de 1964”, de Aline Alves Presot, defendida em 2004, na UFRJ, porém, ainda não publicada.

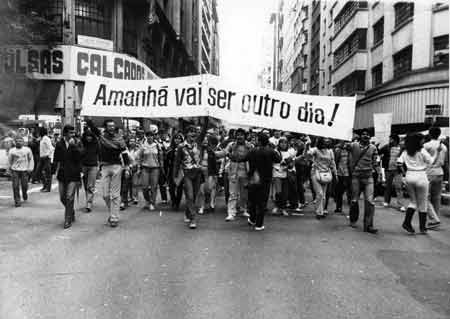

Que sociedade era aquela, que fez chuva de papel picado nas coberturas da Avenida Atlântica, no dia seguinte ao golpe civil-militar? E que anos depois foi às ruas pedir pela Anistia? Nem todos, é verdade.

E as esquerdas, que lutavam contra o regime mas que no fundo, queriam substituir uma ditadura (capitalista) por outra (proletária e socialista), e que anos depois, já no alvorecer dos anos 1980, dizia ter pego em armas e ido à luta em prol da democracia?

Ambivalências… batalhas de memória… A zona cinzenta (conceito elaborado por Pierre Laborie) da sociedade permanece obscura, portadora de memórias subterrâneas e silenciosas, que persistem em se ofuscar pela memória coletiva e oficial. O penser-double, que ora apóia, ora rechaça a ditadura – e em muitos casos, é indiferente ou nada sabe sobre o processo político de um país, ainda hoje pode ser visto em nossa sociedade. Contrariando o que muitos pensam, o brasileiro não é desmemoriado: apenas mantém uma memória silenciosa.

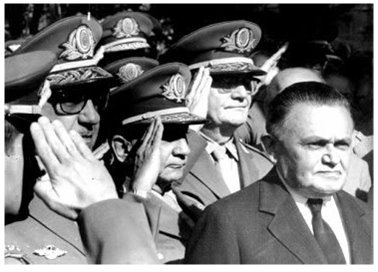

O período vivido entre 1968 e 1974, que coincidiu com os governos de Costa e Silva e Garrastazu Médici, teve início com a implementação do Ato Institucional número 5 (AI-5), que concedia poderes extraordinários ao presidente da República e suprimia as garantias constitucionais até então estabelecidas. Este se estendeu até o início da distensão lenta, gradual e segura, verbalizada pelo “alemão” Ernesto Geisel – um general de poucas palavras.

O período foi considerado, pela historiografia, ao longo dos anos, como “Anos de Chumbo”: o endurecimento do regime, com o acirramento no combate à luta armada. Mas como explicar o alto índice de popularidade de Garrastazu Médici, ovacionado no estádio do Maracanã, numa das incontáveis comemorações do Sesquicentenário da Independência do Brasil, em 1972?

Para Daniel Aarão Reis, os anos de chumbo também foram “anos de ouro”, já que havia o “milagre brasileiro”, um período de grande concentração de renda e desenvolvimento da sociedade, coincidindo com o exacerbado sentimento patriótico e ufanista, que adquiriu novos tons com a conquista da terceira copa do mundo pelo escrete canarinho de Pelé, Gérson, Tostão & Cia.

Há portanto, um intrincado sistema de relações complexas, estabelecidas entre a ditadura e a sociedade e negar isso é reduzir a discussão ao ultrapassado raciocínio de que houve o regime militar opressor de um lado e as vítimas civis que sofreram com o golpe.

Esse tipo de pensamento não é privilégio nosso: a idéia de que a sociedade francesa resistiu bravamente ao nazismo é equivocada. Constitui questão problemática discutir, na Alemanha, as relações da sociedade com o nazismo. Um operário que ajudou a construir o campo de concentração de Auschwitz, não sabia o que estava fazendo e, principalmente, para que fim serviria a obra? Intelectuais colaboracionistas franceses eram alienados e “malvados” quando aderiram às idéias nazistas, no regime comandado pelo Marechal Pétain?

Que sejamos, contudo, bem claros: não se trata de uma tentativa de caça às bruxas, apenas de contextualizar o período, sem contudo cairmos na hipocrisia reinante da seletividade da memória – tão comum quando regimes totalitários caem e de uma hora para outra, a sociedade é em seu ínterim vitimizada.

A contextualização histórica, portanto, é fundamental quando, por exemplo, discutimos a questão da luta armada no Brasil, que se pautou por duas grandes referências: uma internacional e outra interna.

A referência dos vários processos vitoriosos de luta armada que ocorriam no mundo – exemplo das revoluções em Cuba (1959), na Argélia (1962) – e outras ainda em curso, como no caso exemplar do Vietnam. Uma profusão de narrativas de lutas elaboradas sob o ponto de vista de seus líderes, produto de ações heróicas protagonizadas por grandes nomes – se esquecendo, entretando, dos anônimos – instituições e pessoas – que também deram importantes contribuições para o estabelecimento de novos regimes.

O exemplo cubano é emblemático e adquiriu tonalidades épicas, pois a memória foi construída por um grupo de revolucionários sobreviventes ao trajeto feito pelo Granma até Cuba, com poucos sobreviventes que durante dois anos se embrenharam pelas matas de Sierra Maestra e marcharam vitoriosos após a fuga do ditador Fulgêncio Batista.

A mancha de óleo que se alastra pelo país ignora, portanto, que talvez sem a participação de grandes segmentos, de organizações poderosas (não sob o ponto de vista econômico, mas participativo – o Movimento Revolucionário 26 de Julho, por exemplo) e principalmente, sem a simpatia e adesão da população cubana interiorizada, La Revolución poderia não ter acontecido.

A outra referência para o projeto de luta armada é coisa nossa mesmo e contrasta com a idéia de que a luta armada é produto somente de jovens românticos que, com armas nas mãos, queriam mudar o mundo. Um grupo de brasileiros, oriundos principalmente da economia, da sociologia e intelectuais, acreditava que era chegado o momento do impasse: ou o Brasil fazia as reformas necessárias ou o país viraria um barril de pólvora, num processo de radicalização sem fim. Afinal, as direitas não apresentavam nenhuma perspectiva de mudança.

Nesse contexto, com o acirramento de tensões no cenário político e econômico mundial, representado por dois atores globais – EUA e URSS, a resistência à luta armada já começara antes, com as Ligas Camponesas, de Francisco Julião, com o trabalhismo brizolista, entre outros. Com as eleições de 1962, a Câmara teve uma composição anti-reformista, em sua maioria, o que promoveu mais ainda o conflito interno.

Portanto, as ações armadas no pré-1964, embora quisessem romper com o passado e serem uma nova esquerda, têm laços profundos com o que veio antes do golpe. Queriam mudar o mundo, e ao partir para o enfrentamento, acreditavam na utopia do impasse.

É equivocado o pensamento de que o Ato Institucional número 5 (AI-5) tenha sido feito para atingir a luta armada e a sociedade que se encontrava em oposição ao regime. O endurecimento da ditadura foi, segundo Daniel Aarão Reis, produto de outro movimento, feito para enquadrar os setores dissidentes da elite dominante – uma rebelião na Aliança Renovadora Nacional (ARENA), que se negou a aprovar o processo contra o jornalista Márcio Moreira Alves.

Outra questão espinhosa surge então, sempre que é debatida: afinal, pelo que lutavam as esquerdas envolvidas nas ações revolucionárias?

Na contramão das definições simplistas sobre o conceito de “Democracia”, alguns se apressam em dizer que buscavam a substituição de uma ditadura por outra – de cunho proletário e socialista.

Mas é preciso compreender que Democracia é um conceito polissêmico, e principalmente contextualizar que a democracia que a luta armada almejava desconhecia o que o regime cubano faria depois, por exemplo – embora, nesse sentido, os regimes totalitários conhecidos até então não proporcionassem referências democráticas.

Em um primeiro momento, podemos destacar a distinção entre os modelos de “Democracia Formal” e “Democracia Substancial”: enquanto o primeiro ressalta a importância do cumprimento e respeito às regras, o segundo diz que o que interessa não são as regras a respeitar e sim os fins que irão gerar a igualdade social.

É mister o exercício de se tentar pensar com a cabeça de um jovem guerrilheiro na época, que acreditava nas revoluções que explodiam pelo mundo e que – pasmem! – dava certo! Como impedir isso? Havia sim, um sentimento de que era necessário destruir, primeiro a ditadura, e depois o sistema capitalista então vigente.

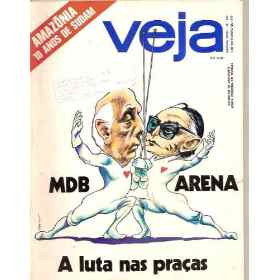

Nas eleições de 1970, a sociedade começou a dar sua resposta ao regime vigente: embora a ARENA permanecesse com grande votação, liderando as eleições, os votos em branco/nulo vieram em seguida, ultrapassando o Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Aquele ano reflete, portanto, uma sociedade descrente – não na economia, mas no regime político.

Daniel Aarão Reis analisa que o período pós-1964 é “saturado de memória”, de querer apresentar uma esquerda revolucionária como democrática. Discordo em parte do professor, pois, como já expliquei acima, a idealização de “Democracia” que temos hoje é distante da que existia há mais de 40 anos – e mesmo assim, as esquerdas eram motivadas pelo conceito de democracia substancial.

É possível que surja a argumentação de que “nenhum dos regimes revolucionários vitoriosos tinha pluripartidarismo, tribunais isentos etc”. Mas cabe novamente a pergunta: nos anos 1960, existiam essas definições, que hoje temos mais claramente definidas?

Em tempos de Comissão da Verdade. Se por um lado, devemos nos abster de revanchismos e “caça às bruxas” do período, por outro é necessário contextualizar o período, sem maniqueísmo e não nos deixar cair nas tentações culpabilizantes (e saturadas de memórias) de que o significado de “democracia” atual seja o equivalente da democracia que a luta armada – e também todos os que foram contrários ao regime ditatorial – almejavam.

Nós, historiadores, não devemos produzir uma história “vigiada” e sim procurar as evidências – e justamente por isso, sermos imparciais

Escrito por: Pedro Migão em 14 de novembro de 2012.

Coluna sensacional. Provavelmente a melhor que já li no OT.

O grande problema da historia brasileira (pautada pelos esquerdistas) é tentar enquadra-la como um acontecimento único, monolítico, quando ela foi algo extremamente dinâmico.

A todo momento momento estouravam “golpes dentro do golpe”, em uma luta interna dentro das próprias forças governantes (que, como acertadamente disse o texto, pelo menos até o AI-5 não era composto apenas de militares mas de civis proeminentes da sociedade).

Por essa tentativa de simplificar e “pasteurizar”, os historiadores terminam por não estudarem e não explicaram fatos e pessoas que foram essenciais para os acontecimentos. Só para ficar em alguns exemplos (além das “Marchas com Deus e pela família” já citadas):

1° Pouco se sabe das engrenagens civis que “azeitaram” a máquina militar promotora do golpe. O plano era que após o “consulado” de Castelo Branco o poder fosse repassado a esses civis, o que acabou não ocorrendo. Esse foi o 1° “golpe dentro do golpe”.

2° Menos se sabe, se estuda e se comenta sobre o “emparedamento” feito por Costa e Silva ( Ministro da Guerra) contra Castelo Branco, o que forçou o endurecimento do regime e consolidou o golpe descrito no item 1.

Esse seria ponto fundamental para se entender o que havia por trás da outorga dos AI 2,3 e 4 e os anos de chumbo subsequentes.

3° Também é pouco comentado o atentado do Aeroporto dos Guararapes. Esse foi o ponto inicial da escalada de violência que tomou conta dos anos de chumbo e da radicalização bélica que contaminou tanto a direita quanto a esquerda nos anos de chumbo, que irão ter fortes consequências até o desmantelamento da Guerrilha do Araguaia.

4° Pouco se comenta sobre o 2° “golpe dentro do golpe” que terminou por impedir a subida a presidência do vice civil Pedro Aleixo quando da declaração de incapacidade para exercício da presidência de Costa e Silva (já em 1969).

Aqui houve o rompimento sem volta dos militares com os setores civis que haviam apoiado o golpe de 64 e que culminou na instalação da junta “Tres Patetas”.

4° Menos ainda se escreve sobre a tensa reunião do Alto-comando das forças armadas que indicou o General Médici para a presidência no lugar dos “Tres Patetas”.

5° Já no Governo Geisel pouco se estudam 2 figuras importantíssimas no movimento de oposição “firme e silenciosa” que finalmente consguiu bons diálogos com o Planalto e que, em negociações com o ex-“fritador de bolinhos” Golbery do Couto e Silva, foi o movimento que empurrou de vez o Brasil rumo a distensão: falo de Cândido Mendes e de Dom Paulo Evaristo Arns (Arcebispo de SP).

Foi o apoio mútuo entre as duas partes que barrou o 3° “golpe dentro golpe”.

6° Justamente falta entender essa tentativa do 3° “Golpe dentro golpe”. Foi a tentativa do Ministro da Guerra de Geisel, Gen. Sylvio frota, de empareda-lo (tal qual Costa e Silva fez com Castello), o que forçaria novo endurecimento do regime e fracasso do movimento “pacífico e silencioso” acima citado.

As únicas páginas que li dedicadas ao tema, foram a do 4° livro da série de Elio Gaspari.

7° Menos ainda se estuda sobre a tentativa derradeira de se prolongar a ditadura, já no governo Figueiredo, patrocinada pelo também ministro da Guerra, Waldir Pires, que por sorte, também culminou fracassada.

Quando a história brasileira se debruçar de fato sobre esses 7 fatos, provavelmente as linhas já escritas sobre o período sofrerão mudanças.

E é bom corremos contra o tempo essa re-escrita. Muitas informações necessárias não estão escritas, mas guardadas na memória de algumas pessoas que, se já não morreram, estão prestes a isso e levarão consigo para o túmulo informações que deveriam ser de conhecimento público para se entender o período.

Por isso sou a favor da “Comissão da Verdade” desde que ela não se transforme em uma “Caça as Bruxas” e nem reveja a Lei de Anistia.

Rafic, tem um livro do colunista Carlos Castello Branco que ensina como os militares foram “usados” pelos civis para dar o golpe, mas gostaram da brincadeira e os apearam do poder.

Discordo quanto à Lei de Anistia. Mal ou bem, o pessoal da esquerda pegou cadeia ou foi exilado. Me enoja ver notórios torturadores e assassinos ocupando funções de destaque na sociedade sem nunca terem sido sequer obrigados a prestar contas de suas barbáries e crimes.

Lave a sua boca para falar dos patriotas que serviram ao Estado Brasileiro e nos livraram do mal representado pelo socialismo marxista leninista, bem como da república sindicalista.

Estes valorosos homens deveriam ser considerados heróis da nação.

O grande problema da revolução Redentora é que ela foi branda demais. Por mim deveriam ter sido fechados o Judiciário, o Congresso e os meios de comunicação indefinidamente. Os políticos deveriam ter sido todos presos, e os esquerdistas e sindicalistas, torturados e mortos.

Esta corrupção e estes despautérios a que assistimos hoje não estariam acontecendo, bem como estes apedeutas não estariam no poder.

Saudades do Gal Médici…

Prezado Rafic, obrigado pelos comentários e também pelo luxuoso auxílio no levantamento de questões que ainda carecem de pesquisa na historiografia. Sinto-me lisonjeado pelos elogios, principalmente por entender que as demais colunas do Ouro de Tolo possuem grande qualidade. Abraços.

Eu só sei que tem um mês que não escrevo no blog por absoluta falta de tempo e nenhum leitor sentiu falta (risos)

“Democracia” deveria se resumir a garantir o primado de quem tem condições materiais sobre os demais. O resto é chorumela.

O Estado deve deixar apenas os mais ricos trabalharem – e afastar os pobres de nossas vistas. Só lamento o fato do Regime Militar ter feito o serviço pela metade.

Quem dera tivéssemos um Pinochet aqui.