Nesta sexta feira, o Doutorando em História Fabricio Gomes inicia uma série especial sobre os 50 anos do Golpe Militar de 1964.

Os 50 Anos do Golpe – Parte I

Há cinquenta anos o Brasil iniciava um novo ciclo. Um período difícil, de liberdades tolhidas e escolhas cerceadas. Deslindava-se uma época de incertezas, de ansiedades diversas. Ninguém ao certo sabia o que aconteceria, ao certo, quando após o clima de radicalização envolto nos últimos dias de março de 1964 estourou. Radicalizações ambíguas, das direitas e esquerdas, com o propósito de um desfecho que possibilitasse a tomada de poder. Como reunir tantos vetores causais diferentes? Os processos históricos, por serem complexos, precisam de explicações multicausais.

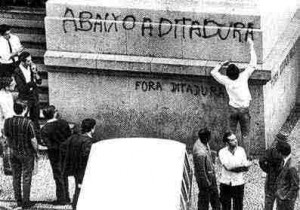

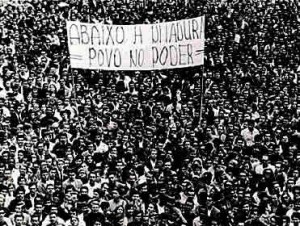

Múltiplas lembranças ressurgem, neste exato momento em que acontecem as efemérides relativas àquele 31 de março, quando as grandes avenidas do Rio de Janeiro – e diversas outras das grandes cidades brasileiras – presenciavam chuvas de papéis picados, toalhas e lenços brancos nas sacadas dos edifícios. Comemorava-se a queda do presidente João Goulart. Celebrava-se o afastamento do perigo comunista, a cubanização do país, que naquelas mentes estaria prestes a cair nas garras de Moscou. As lembranças de hoje, entretanto, não apontam para os fins ideológicos, e sim, a rememoração para que os que viveram aquele período – e também as novas gerações – jamais se esqueçam o golpe civil-militar, que inaugurou um regime de exceção no Brasil.

A periodização do golpe, assim como sua denominação, entretanto, é motivo de polêmicas, diante dos novos estudos e releituras que acadêmicos, jornalistas e estudiosos fazem sobre o acontecimento. Nem é o caso de cairmos na discussão que ainda persiste ressoar nos quartéis, principalmente entre os chamados “militares de pijama”, viúvas de 1964 e credores da ideia de que “aqueles sim, eram os bons tempos do Brasil” – os anos de ouro, que transformaram um golpe em “Revolução” – certamente inspirados em seus antecedentes de farda, considerados heróis nos anos 1930, mas de um dilema que vive a sociedade civil, à medida que surgem mais publicações sobre o tema.

“Quanto tempo durou a ditadura? 21 anos? Quinze anos? Onze anos?”; “Ditadura militar? Ditadura civil-militar? Ditadura empresarial-militar?”. Como chamar, afinal, o nome e a coisa?

“Quanto tempo durou a ditadura? 21 anos? Quinze anos? Onze anos?”; “Ditadura militar? Ditadura civil-militar? Ditadura empresarial-militar?”. Como chamar, afinal, o nome e a coisa?

Uma considerável parcela de historiadores defende a ideia de que a ditadura foi civil-militar, afinal, tanto o golpe contou com participação civil, como a própria ditadura encontrou respaldo em parcelas de toda a sociedade. É necessário, deste modo, lembrar da atuação da sociedade civil, como co-protagonista do golpe: os governadores civis, como Carlos Lacerda (Guanabara), Magalhães Pinto (Minas Gerais) e Adhemar de Barros (São Paulo), empenhados não na simples derrubada de Jango para a ascensão militar, mas de olho nas eleições programadas para 1965.

Do mesmo modo que também faz-se necessário mencionar o apoio estadunidense, primeiro com John Kennedy, depois com Richard Nixon, para a tomada de poder, que poderia ocorrer a qualquer momento, na chamada “Operação Brother Sam” – um apoio de US$ 5 milhões para financiar campanhas de candidatos favoráveis à causa golpista, nas eleições de 1962. Como não citar a Marcha da Família, realizada nas principais capitais do país – primeiro no Distrito Federal, com 500 mil pessoas, defendendo a família contra o ‘perigo comunista’. Depois, um milhão de pessoas marchando em São Paulo. Como não lembrar da participação da Igreja Católica, do Padre Peyton – missionário estadunidense enviado ao Brasil para alertar as famílias contra o perigo vermelho? E os empresários, que injetavam dinheiro no Instituto de Pesquisas Sociais (IPES) – este comandado pelo general Golbery do Couto e Silva – e no Instituto Brasileiro de Ação Democrática (IBAD)? E os setores da imprensa conservadora, como os jornais O Globo e a Folha de São Paulo, por exemplo, que diariamente participavam de maciça campanha contra o governo Jango?

Por esse viés, o termo “empresarial-militar” não poderia ser utilizado para denominar o golpe, já que não apenas os empresários foram credores do golpe, mas, como mencionado acima, tanto a mídia, como a Igreja Católica, os EUA e lideranças políticas civis também se entusiasmaram na ação golpista. Tampouco unicamente o termo “golpe militar”, já que os militares, sozinhos, não fizeram o “trabalho sujo”, contando com ajuda civil.

Mas engana-se quem pensa que a campanha de desestabilização do governo Goulart foi exitosa. Fracassou porque candidaturas “governistas” como Leonel Brizola e Miguel Arraes, respectivamente no Rio Grande do Sul e Pernambuco, foram bem-sucedidas. E não menos importante: não corroeu politicamente a imagem do presidente João Goulart, que às vésperas do golpe, no final de março de 1964, contava com alto índice de popularidade. Se a campanha que visava fustigar e minar o presidente tivesse dado certo, uma bancada conservadora teria sido eleita. Não foi o que aconteceu. Justamente nesse ponto o fantástico trabalho produzido por Renee Armand Dreifuss, cientista social brasileiro – “1964 – A conquista do Estado” – uma clássica tese do marxismo gramsciano – carece de um resposta a esses movimentos.

Mas engana-se quem pensa que a campanha de desestabilização do governo Goulart foi exitosa. Fracassou porque candidaturas “governistas” como Leonel Brizola e Miguel Arraes, respectivamente no Rio Grande do Sul e Pernambuco, foram bem-sucedidas. E não menos importante: não corroeu politicamente a imagem do presidente João Goulart, que às vésperas do golpe, no final de março de 1964, contava com alto índice de popularidade. Se a campanha que visava fustigar e minar o presidente tivesse dado certo, uma bancada conservadora teria sido eleita. Não foi o que aconteceu. Justamente nesse ponto o fantástico trabalho produzido por Renee Armand Dreifuss, cientista social brasileiro – “1964 – A conquista do Estado” – uma clássica tese do marxismo gramsciano – carece de um resposta a esses movimentos.

Sim, o golpe foi civil-militar. Mas e a ditadura? Quem se impôs?

Na tradição de nossa cultura política, era consolidada a idéia de que os militares sempre constituíram uma força de autoridade e credibilidade perante a nação. Seguiam um padrão moderador – de acordo com a tese de Alfred Stepan. Sempre que ocorria algum deslize no poder, uma crise institucional, os militares resolviam a questão, ocupavam momentaneamente o poder e logo em seguida o entregavam novamente a um civil. Este era o papel dos militares, considerados a reserva moral do país.

Foi assim em 1945, por exemplo, quando o varguismo sucumbia após o retorno dos pracinhas da Força Expedicionária Brasileira, que tinham atravessado o oceano para lutar contra o fascismo na Europa – como permanecer com o Estado Novo, naquelas circunstâncias? Foi assim em 1955, quando setores civis e até militares hesitaram em entregar a presidência a Juscelino Kubitschek, recém-eleito, temerosos que JK retornasse com os ideais de Getúlio Vargas.

Em 1961, após a renúncia de Jânio Quadros, os militares igualmente quiseram intervir na política brasileira. Não admitiram que Jango, vice-presidente, em viagem à China Popular, retornasse ao Brasil para assumir a Presidência; sendo sua posse bastante negociada, com a imposição do regime parlamentarista, em uma espécie de “presidência tutelada” por um primeiro-ministro – Tancredo Neves.

É necessário que nos desfaçamos de qualquer anacronismo – esse elemento sempre perigoso na análise da história – quando refletimos sobre as atitudes, os comportamentos e as visões, quando o assunto é o golpe de 1964. O golpe não era inevitável. Podia não acontecer, não estava programado que ocorresse. E uma vez consolidado, não existia o sentimento de que duraria muito tempo. Afinal, nossa cultura política, até então, nunca falhara…

É necessário que nos desfaçamos de qualquer anacronismo – esse elemento sempre perigoso na análise da história – quando refletimos sobre as atitudes, os comportamentos e as visões, quando o assunto é o golpe de 1964. O golpe não era inevitável. Podia não acontecer, não estava programado que ocorresse. E uma vez consolidado, não existia o sentimento de que duraria muito tempo. Afinal, nossa cultura política, até então, nunca falhara…

Políticos como Juscelino Kubitschek e Ulysses Guimarães – ambos do Partido Social Democrático (PSD), que se desligara do governo em 10 de março de 1964 – apoiaram o golpe. JK, antevendo grandes chances de ser eleito presidente nas eleições de 1965; Ulysses fora um grande entusiasta da Marcha da Família, em São Paulo. Igualmente Carlos Lacerda e Magalhães Pinto – governadores da Guanabara e Minas Gerais, respectivamente, e pertencentes à União Democrática Nacional (UDN).

O fato é consolidou-se, entre setores militares mais conservadores, após o golpe de 1964, o sentimento de incapacidade dos civis em governarem o país. E por isso, sob a condição de “guardiões do panteão nacional”, quiseram continuar no poder, sendo a figura mais representativa, nesse sentido, o general Arthur da Costa e Silva – autointitulado “Comandante Supremo da Revolução”.

Uma linha interpretativa da história, entretanto, entende que os militares seriam meros instrumentos da burguesia, no sentido de que o golpe de 1964 seria uma adequação do capitalismo brasileiro ao capitalismo internacional, ou seja, haveria um padrão de subordinação e dependência (populista) que deveria ser modificado. Por isso, nessa visão, o golpe seria o momento em que a burguesia – por meio dos militares – faria a adequação de seu capitalismo brasileiro aos padrões do capitalismo internacional. Sem dúvida, são importantes análises, mas feitas numa conjuntura de forte predomínio acadêmico marxista – desenvolvidas nos anos 1960/1970.

Um dos pontos que devemos analisar, diante da tomada de poder pelos militares, é que a ditadura passa a ser essencialmente militar, já que os civis – mesmo aqueles que apoiaram o golpe – passam a ser descartados, gradativamente. O poder decisório jamais sairia da esfera militar. Ranieri Mazzili, presidente da Câmara, assume nos primeiros dias de abril de 1964 e fica apenas treze dias no poder. Outro exemplo é quando Costa e Silva deixa a presidência, e seu vice, Pedro Aleixo, não assume o governo, tornando-se uma figura simbólica e sendo imediatamente substituído por uma Junta Militar – aliás, a ritualística em torno do comunicado do alto escalão a Pedro Aleixo, de que não seria ele quem iria assumir a presidência, é muito emblemática: os militares não saíram do Rio de Janeiro e foram até Brasília comunicá-lo disso; Pedro Aleixo saiu de Brasília e veio ao Rio para ser comunicado da decisão, numa atitude de subordinação. Em todos os momentos, portanto, a mão pesada militar se faria presente. Certamente que se pode argumentar que até o AI-5, tivemos um Congresso representativo. Decerto, representativo, mas manietado e tutelado pelos generais do alto escalão. Os militares estavam no poder e constituíam o centro decisório.

Um dos pontos que devemos analisar, diante da tomada de poder pelos militares, é que a ditadura passa a ser essencialmente militar, já que os civis – mesmo aqueles que apoiaram o golpe – passam a ser descartados, gradativamente. O poder decisório jamais sairia da esfera militar. Ranieri Mazzili, presidente da Câmara, assume nos primeiros dias de abril de 1964 e fica apenas treze dias no poder. Outro exemplo é quando Costa e Silva deixa a presidência, e seu vice, Pedro Aleixo, não assume o governo, tornando-se uma figura simbólica e sendo imediatamente substituído por uma Junta Militar – aliás, a ritualística em torno do comunicado do alto escalão a Pedro Aleixo, de que não seria ele quem iria assumir a presidência, é muito emblemática: os militares não saíram do Rio de Janeiro e foram até Brasília comunicá-lo disso; Pedro Aleixo saiu de Brasília e veio ao Rio para ser comunicado da decisão, numa atitude de subordinação. Em todos os momentos, portanto, a mão pesada militar se faria presente. Certamente que se pode argumentar que até o AI-5, tivemos um Congresso representativo. Decerto, representativo, mas manietado e tutelado pelos generais do alto escalão. Os militares estavam no poder e constituíam o centro decisório.

Sobre a durabilidade da ditadura, algumas teses se apresentam. Há a consideração clássica – e mais comum, ainda nos dias atuais – de que a ditadura durou 21 anos. Começou em 1964 e foi até 1985 – quando um presidente civil, eleito indiretamente por um colégio eleitoral, assumiu o poder. Outra tese apresenta o ano de 1979 como um marco do fim da ditadura – o ano da Anistia, já com o pluripartidarismo a pleno vapor e o AI-5 extinto. A partir de 1979, até 1988 – ano da promulgação da Constituição – teríamos vivido num Estado de Direito Autoritário, ainda vivendo sob a tutela de um presidente militar – João Baptista Figueiredo – e um presidente civil MAS oriundo da Arena (e depois do PDS) – afinal, José Sarney era, de fato, um homem da ditadura. Em 1982 o país já votava em eleições diretas para governador nos estados.

Outros historiadores datam o início da ditadura sendo o ano de 1968, quando da institucionalização do AI-5 e a sofisticação do aparelho repressivo – como a criação do Serviço Nacional de Informações (SNI) e o aprimoramento da violência como política de Estado. Se a ditadura só começaria em 1968, o que o país viveu, então, entre 1964 e aquele ano? Certamente esses estudos carecem de análises mais aprofundadas sobre o período, já que o governo Castello Branco foi um dos que mais cassou políticos e quando a tortura corria solta nos porões dos quartéis. O próprio presidente-general, diante das inúmeras denúncias de tortura que aconteciam pelos quartéis no Nordeste, convocou o general Ernesto Geisel para averiguar as denúncias na ilha de Fernando de Noronha e Recife, por exemplo. E por falar na capital pernambucana, foi lá que o militante comunista Gregório Bezerra teve o corpo esfolado e foi arrastado (vivo) pelas ruas da cidade por um carro da polícia.

Outros historiadores datam o início da ditadura sendo o ano de 1968, quando da institucionalização do AI-5 e a sofisticação do aparelho repressivo – como a criação do Serviço Nacional de Informações (SNI) e o aprimoramento da violência como política de Estado. Se a ditadura só começaria em 1968, o que o país viveu, então, entre 1964 e aquele ano? Certamente esses estudos carecem de análises mais aprofundadas sobre o período, já que o governo Castello Branco foi um dos que mais cassou políticos e quando a tortura corria solta nos porões dos quartéis. O próprio presidente-general, diante das inúmeras denúncias de tortura que aconteciam pelos quartéis no Nordeste, convocou o general Ernesto Geisel para averiguar as denúncias na ilha de Fernando de Noronha e Recife, por exemplo. E por falar na capital pernambucana, foi lá que o militante comunista Gregório Bezerra teve o corpo esfolado e foi arrastado (vivo) pelas ruas da cidade por um carro da polícia.

Por isso devemos questionar algumas teses que surgem, como as que apontam o período de exceção brasileiro como uma espécie de “ditabranda”, se comparado aos demais regimes de terror em ‘nuestra America’ – como na Argentina, que desapareceu com 30 mil pessoas, sequestrou bebês e cometeu atrocidades que fariam os nazistas se envergonharem em certos momentos, em contraposição à ditadura no Brasil, que desapareceu com cerca de 400 pessoas…

Decerto não intencionamos criar uma contabilidade macabra, tampouco conceber o modus operandi – e faciendi – de métodos de violência empregados, mas é assustador perceber segmentos de nossa sociedade – e a mídia – fazerem comparações à respeito.

Embora os 50 anos do golpe estejam em evidência, o evento em si ainda é pouco pesquisado. Nossa estranha derrota ainda não mereceu um estudo aprofundado no meio acadêmico e, embora seja senso comum, o golpe não pode ser considerado um marco inaugural da ditadura militar. Outro dilema que vivemos diz respeito à questão dos traumas vividos durante o regime de exceção. Durante todo esse tempo ainda não houve a constituição de uma memória traumática no Brasil. Nosso país está saturado da ausência de rupturas e impunidade. A Comissão Nacional da Verdade está aí, não para punir, mas para deixar registrado em documentos oficiais, nomes de torturadores e criminosos da ditadura.

Embora os 50 anos do golpe estejam em evidência, o evento em si ainda é pouco pesquisado. Nossa estranha derrota ainda não mereceu um estudo aprofundado no meio acadêmico e, embora seja senso comum, o golpe não pode ser considerado um marco inaugural da ditadura militar. Outro dilema que vivemos diz respeito à questão dos traumas vividos durante o regime de exceção. Durante todo esse tempo ainda não houve a constituição de uma memória traumática no Brasil. Nosso país está saturado da ausência de rupturas e impunidade. A Comissão Nacional da Verdade está aí, não para punir, mas para deixar registrado em documentos oficiais, nomes de torturadores e criminosos da ditadura.

E qual o papel da História, nesse sentido?

É enxergar a verdade como um horizonte utópico. Só podemos vê-la com os olhos fechados, refletindo, analisando a memória e a história, distinguindo o papel e a função de cada uma.